Groupe UDI, Centristes et Apparentés Région Auvergne-Rhône-Alpes

Ambition France Transport : notre cahier d'acteur

18 juin 2025

Les élus UDI, Centristes et Apparentés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ont déposé leur contribution à la conférence nationale Ambition France Transports.

Face aux besoins croissants en financement des mobilités régionales, nous formulons une proposition simple et juste : instaurer une contribution spécifique du e-commerce, pour soutenir les transports du quotidien sans alourdir la fiscalité des entreprises locales.

Découvrez notre cahier d’acteur complet.

Pour une contribution des géants du e-commerce pour développer les transports régionaux à la hauteur de leur chiffre d'affaires

En bref :

Face à l’impératif de moderniser, de développer et de décarboner les réseaux de transport dans nos régions, le financement devient un enjeu majeur. Alors que les Régions sont appelées à jouer un rôle déterminant dans le développement des mobilités du quotidien, notamment avec les SERM, la question du financement devient urgente. Les ressources principalement assises sur le Versement Mobilité (VM), sont actuellement utilisées exclusivement par les AOM urbaines et font peser une charge croissante sur les entreprises locales.

Face à ce constat, les élus UDI, Centristes et Apparentés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes proposent une solution alternative : instaurer une contribution spécifique aux géants du e-commerce, un secteur en pleine croissance, largement utilisateur des infrastructures de transport, mais qui ne participe pas à l’effort collectif de financement de celles-ci à la hauteur de leurs chiffres d’affaires.

Cette contribution permettrait de soutenir durablement les investissements régionaux, sans alourdir la fiscalité des entreprises implantées dans nos territoires et de rétablir une forme d’équité entre commerce physique et commerce en ligne.

Notre contribution : Pour une nouvelle équité fiscale au service du développement des transports

Pour une nouvelle équité fiscale au service du développement des transports

Notre proposition repose sur des constats simples :

- Les géants du e-commerce utilisent massivement les infrastructures de transport (routier, ferroviaire, logistique urbaine), sans participer équitablement à leur financement. En 2024, le chiffre d’affaires du commerce en ligne en France atteint 160 milliards d’euros, en croissance annuelle de 12 à 15 % (source : FEVAD), ce secteur en forte croissance représente donc une opportunité inexploitée de financement. Alors que la volonté d’investissement des collectivités territoriales est freinée par des ressources financières limitées. D’ici 2030, le besoin cumulé de financement supplémentaire s’élèverait à 100 milliards d’euros (source : Agence France local).

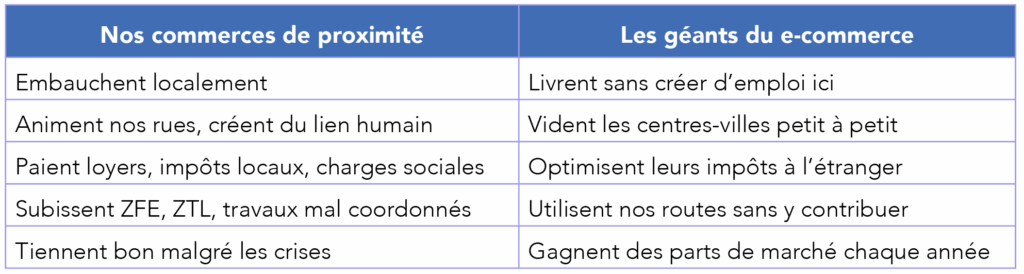

- Les commerces de proximité assument des charges fixes importantes – loyers commerciaux, fiscalité locale, énergie, personnel –, contribuant pleinement à la vie économique et sociale des territoires. À l’inverse, les grandes plateformes d’e-commerce, souvent implantées dans des zones logistiques optimisées et fiscalement avantageuses, échappent en grande partie à ces charges.

Ce décalage crée une distorsion de concurrence, à la fois économique et territoriale, qu’il est urgent de corriger. La contribution proposée permettrait de réintroduire un équilibre, en demandant aux grands acteurs de participer à hauteur de leur usage réel des infrastructures collectives et du chiffre d’affaires généré.

C’est tout l’enjeu de notre proposition : instaurer une contribution sectorielle du e-commerce, proportionnée, dynamique et affectée directement au financement des transports régionaux. Cette contribution ne viserait pas les commerçants indépendants qui vendent en ligne, mais les grandes plateformes ayant un impact logistique massif sur les territoires.

Nous proposons donc à l’État d’instaurer une contribution qui viendrait abonder un fonds dédié au développement des mobilités régionales, notamment les Services Express Régionaux Métropolitains (SERM).

Nos constats :

1. Le financement des transports fait face à des ambitions fortes et des moyens financiers limités

Le développement des Services Express Régionaux Métropolitains (SERM), la modernisation des infrastructures ferroviaires, le renforcement de l’intermodalité et des mobilités douces nécessitent des investissements régionaux massifs. D’après le rapport d’Ambition France Transports, les besoins totaux sont estimés à plus de 100 milliards d’euros d’ici 2040, dont 40 milliards pour les seuls SERM.

Face à ces besoins colossaux, les Régions sont en première ligne. Si les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) urbaines pilotent certains services localement, elles ne disposent pas des mêmes capacités financières que les Régions, qui assument les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées aux réseaux TER et aux nouvelles mobilités. Les Régions sont des acteurs centraux de la transition en matière de transport, mais leurs leviers budgétaires restent limités.

Aujourd’hui, le principal outil de financement reste le Versement Mobilité (VM), acquitté par les entreprises de plus de 11 salariés, historiquement destiné aux AOM urbaines. La loi de finances 2025 a introduit la possibilité pour les Régions d’instaurer un Versement Mobilité Régional (VMR). Cette évolution suscite de fortes réserves, car elle alourdit une fiscalité déjà pesante pour les entreprises installées sur le territoire national et impacte donc négativement leur compétitivité.

D’ailleurs, quatre Régions (dont Auvergne-Rhône-Alpes) ont d’ores et déjà annoncé leur refus de mettre en place cette contribution supplémentaire, au nom de la compétitivité de leur tissu économique.

La conséquence est claire : les Régions se retrouvent face à un effet ciseaux, entre des charges croissantes liées aux mobilités et des ressources sous contrainte.

Dans ce contexte, la mise en place d’une contribution du e-commerce offre une alternative réaliste, permettant de dégager une ressource dynamique, alignée sur l’économie actuelle, sans fragiliser davantage les entreprises locales ni compromettre les objectifs de décarbonation.

2. Le Versement Mobilité, un modèle fiscal dépassé

Le Versement Mobilité (VM) est aujourd’hui le principal outil de financement du transport public local. Instauré dans les années 1970, il repose sur un schéma qui ne correspond plus aux réalités économiques, sociales et géographiques actuelles. Pensé pour les zones denses, il concerne les entreprises de plus de 11 salariés et ne couvre qu’un périmètre restreint, celui des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) urbaines.

Or, depuis plusieurs décennies, la géographie de l’emploi et de l’habitat a profondément évolué : les zones industrielles, les grandes plateformes logistiques et les bassins d’emploi tertiaire sont désormais souvent implantés en dehors du périmètre des AOM, dans des territoires périurbains ou ruraux.

De plus, les distances domicile-travail se sont allongées et les mobilités se sont complexifiées. Le modèle VM ne prend pas en compte cette transformation, pas plus qu’il n’intègre l’émergence des nouvelles formes de commerce, en particulier le e-commerce, ni la réalité contemporaine des flux logistiques, massivement consommateurs d’infrastructures routières, ferroviaires et urbaines.

À cela s’ajoute un déséquilibre croissant entre les responsabilités exercées par les Régions et les ressources dont elles disposent. Les Régions financent aujourd’hui l’essentiel des mobilités interurbaines, des investissements ferroviaires et des nouveaux dispositifs (SERM, billetterie unifiée, rénovation des gares…), tandis que les AOM urbaines conservent les recettes issues du VM classique.

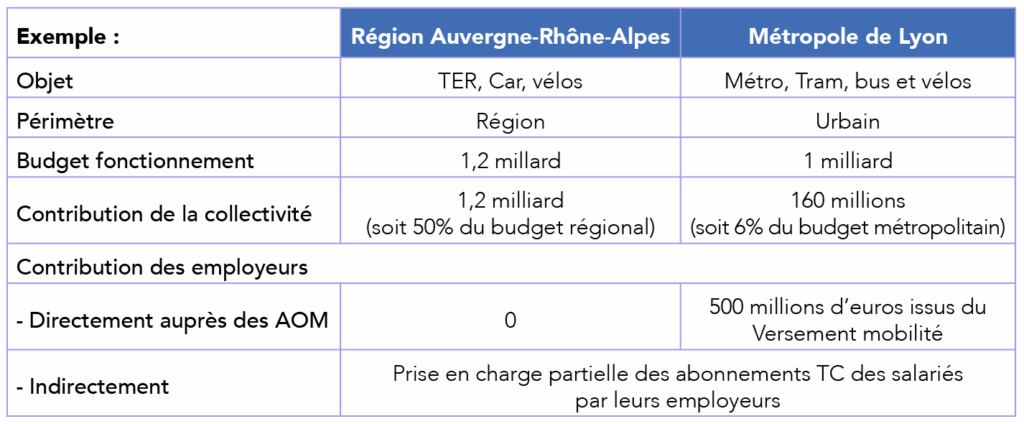

Pour illustrer ce modèle dépassé, prennons l’exemple de l’aire urbaine lyonnaise :

Dans ce contexte, la création d’un Versement Mobilité Régional (VMR), introduit par la loi de finances 2025, aurait pu constituer un levier pertinent. Mais son application reviendrait à alourdir la fiscalité des entreprises locales, déjà mises à rude épreuve, et quatre Régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, ont fait le choix de ne pas l’instaurer.

Ce constat impose une révision en profondeur du modèle de financement. Continuer à faire reposer l’effort sur les seules entreprises implantées en France est injuste et inefficace. Ces charges impactent négativement leur compétitivité et donc aussi à terme la souveraineté nationale. Il est temps de prendre en compte l’ensemble des utilisateurs du système de mobilité, y compris ceux qui en bénéficient à grande échelle sans y contribuer, à commencer par les grands acteurs du commerce en ligne.

3. Une mesure de justice économique pour soutenir nos commerces de proximité

Au-delà des enjeux de financement des mobilités, cette contribution vise à répondre à une injustice économique majeure : celle d’une concurrence déloyale entre les grandes plateformes de commerce en ligne et les commerces de proximité qui font vivre nos territoires.

Les commerçants de centre-ville ou de villages assument au quotidien des charges fixes lourdes : loyers, fiscalité locale, énergie, salaires, tout en contribuant pleinement à l’économie locale, à la vitalité des centres-bourgs, à l’emploi non délocalisable. Ils participent à l’entretien du lien social et à l’animation des territoires, y compris les plus fragiles.

À l’inverse, les grandes plateformes d’e-commerce – souvent basées à l’étranger ou dans des zones fiscales optimisées – échappent pour l’essentiel à ces charges. Elles bénéficient d’un environnement fiscal, logistique et réglementaire plus favorable, sans réelle contrepartie. Elles n’occupent pas de pas-de-porte, paient peu de taxes foncières locales et externalisent une grande partie des coûts d’infrastructure (voirie, pollution, livraisons en dernier kilomètre, congestion urbaine, etc.).

Ce décalage est devenu structurel. Il pénalise nos artisans, nos commerçants et nos entrepreneurs du quotidien, qui subissent de plein fouet la montée en puissance du e-commerce, sans bénéficier des mêmes conditions de développement.

La contribution spécifique que nous proposons n’a pas vocation à freiner l’innovation ni à opposer commerce en ligne et commerce physique. Elle vise à rétablir un principe d’équité : faire en sorte que chacun contribue à la hauteur de son impact sur le territoire.

Comme la loi Darcos a su le faire dans le secteur du livre, en encadrant les frais de livraison pour protéger les librairies indépendantes, cette contribution aurait un effet vertueux : redistribuer une part de la valeur captée par les plateformes au bénéfice du service public, du tissu local et des mobilités durables.

Conclusion : Une solution alternative, une proposition pour l’avenir

Face aux défis conjoints de la transition écologique, de la fracture territoriale et de la pression sur les finances publiques, il devient impératif de repenser les modèles de financement de la mobilité. Les réponses d’hier, fondées sur une fiscalité localisée et sectorielle comme le Versement Mobilité, ne suffisent plus à couvrir les besoins d’aujourd’hui et ne sont pas adaptées à une économie mondialisée où 50 % des biens consommés en France sont produits à l’étranger.

Les Régions assument désormais une part croissante des charges liées aux infrastructures de transport, aux services du quotidien et à l’aménagement des territoires. Elles portent les attentes de nos concitoyens en matière de mobilité accessible, fiable et décarbonée. Mais elles le font avec des marges de manœuvre budgétaires de plus en plus réduites.

Notre proposition s’inscrit dans une logique de justice fiscale, de pragmatisme économique et de solidarité territoriale. En demandant aux grandes plateformes du e-commerce de contribuer à hauteur de leur usage massif des infrastructures et de leur chiffre d’affaires, nous proposons une solution à la fois équitable, moderne et efficace.

Il ne s’agit pas de freiner l’innovation ou de créer une opposition stérile entre le numérique et le local, mais bien de rééquilibrer la contribution au bien commun. Comme d’autres secteurs ont su le faire, le commerce en ligne doit désormais prendre part à l’effort collectif, notamment en matière de transport et d’aménagement durable.

Cette contribution spécifique permettrait d’assurer un financement pérenne des investissements, de soutenir le commerce de proximité, de réduire les inégalités entre territoires et de garantir la cohérence de la transition écologique.

Nous appelons donc l’État à étudier sérieusement cette voie. Elle est à la fois responsable, souveraine, économiquement réaliste et profondément centrée sur les besoins des territoires.

Retrouvez tous nos articles sur le sujet pour en savoir plus :

Lien cliquables

- Soutenez notre proposition

- 5 juin 2025 - Face à la concurrence déloyale des géants du e-commerce, soutenons nos commerces de proximité !

- 9 mai 2025 - Conférence nationale des transports : une occasion à ne pas manquer - Tribune Parti UDI par Christophe Geourjon

- 8 avril 2025 - Les élus régionaux centristes proposent à Dominique Bussereau que les acteurs de l’e-commerce participent au financement des mobilités du quotidien

- 27 mars 2025 - Refuser le VMR, c’est un choix de responsabilité économique qui ne doit pas nous exonérer de proposer des solutions pour l’avenir